二维半导体材料因其独特的结构和物理性质,在下一代电子器件领域展现出巨大潜力。然而,二维半导体表面缺乏悬挂键,传统的气相沉积方法(如原子层沉积ALD)难以在其表面形成高质量high-k介质层,并同时保持低缺陷密度的界面。High-k材料在二维半导体上的规模集成,成为制约二维半导体器件实际应用的关键瓶颈之一。

针对这一关键科学问题,北京大学材料学院刘磊课题组及合作者通过湿化学法制备出一种high-k(介电常数为42.9)的非晶态钛酸铜钙(CCTO)复杂钙钛矿结构薄膜;并将其集成于二维半导体电子器件中,实现了一种新型存算一体原型器件。相关成果近日发表于《自然·通讯》(Nature Communications16, 1482, 2025)。

研究团队采用湿化学法中的Pechini方法制备可转移、可自支撑的二维CCTO非晶薄膜。该方法通过将金属离子与柠檬酸配位形成螯合物,再通过乙二醇引发聚合,形成交联网络。经过低温烘焙去除溶剂和有机成分后,得到均匀的、厚度可精细调控的非晶态CCTO薄膜。该薄膜具有可转移性,能够从生长基底上完整剥离,并转移到目标基底上,与二维半导体材料形成异质结构(图1)。

图1.二维非晶CCTO薄膜的制备和转移。

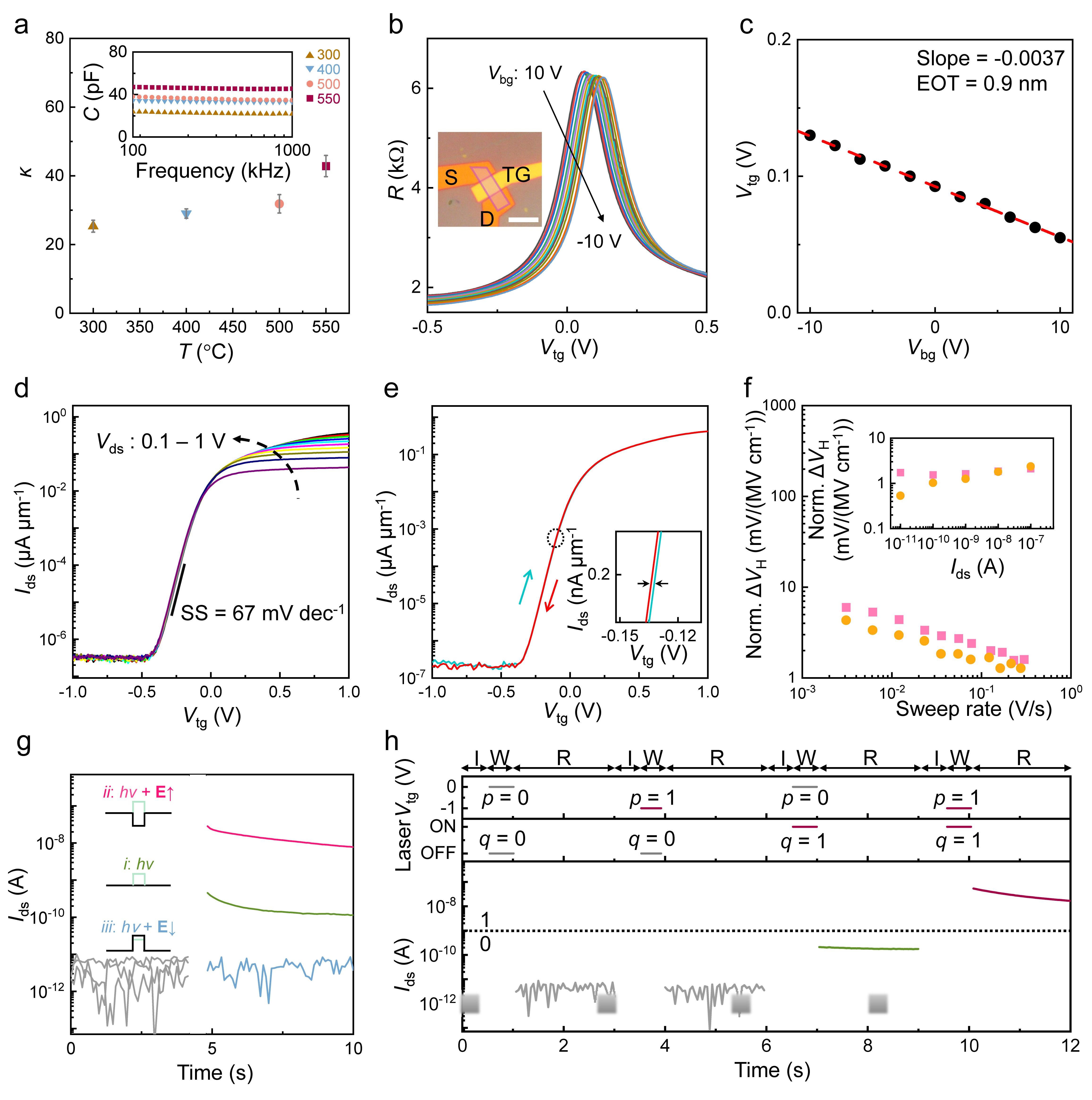

制备得到的二维非晶CCTO薄膜具有高达42.9 nm的介电常数,同时等效氧化层厚度可以达到0.9nm,符合国际器件和系统路线图(International Roadmap for Devices and Systems)对先进制程用的栅极电介质要求。使用转移CCTO薄膜作为栅介质的二维半导体器件展现出优异的电学性能:CCTO/MoS2器件的亚阈值摆幅低至67 mV/dec,接近60 mV/dec热离子极限、且具有极小的迟滞(约1 mV/(MV cm−1))。此外,CCTO薄膜在可见光下具有光活性,能够在简单场效应晶体管结构中实现光写入和电擦除的浮栅操作,从而实现可重构的逻辑运算功能。

图2.基于二维非晶high-k金属氧化物栅的高性能MoS2场效应器件和存算一体器件。

该研究首次将湿化学法制备的high-k非晶态金属氧化物介质应用于二维半导体器件中;不仅解决了传统方法在二维材料上难以形成高质量high-k介质的问题,还通过非晶薄膜的光学特性实现了逻辑运算与数据存储的功能集成。这种基于CCTO薄膜的二维半导体器件展现出低功耗、高性能和多功能集成的特点,为未来二维电子系统的发展提供了新的思路和方法。该成果有望推动二维半导体材料在高性能计算、传感器和逻辑电路等领域的广泛应用。

博士研究生药志鑫和博士后田慧丰为论文的第一作者,北京大学刘磊副教授和太原理工大学的郭俊杰教授为论文的共同通讯作者。论文的主要合作者有韩国延世大学的Yong Soo Cho教授、北京大学刘开辉教授和张艳锋教授、中国科学院物理研究所王立芬研究员等。本工作得到了北京市杰出青年科学基金、国家重点研发计划、国家自然科学基金和中国博士后科学基金等项目的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-56815-9